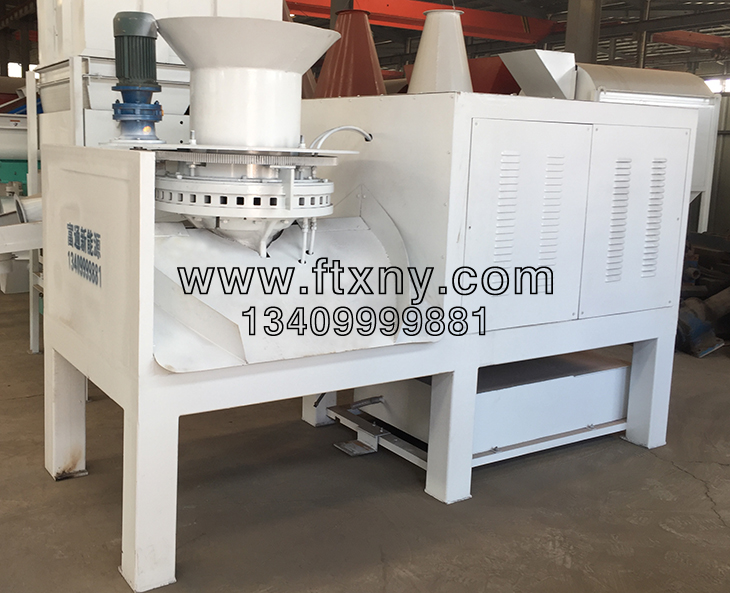

从2017年起,平昌县引入科技企业发展秸秆能源化利用综合开发项目,并在乡村试点建设炭化合作社,通过“企业+合作社+农户”的扶贫模式,让昔日的空壳村实现了从依靠“输血”到自我“造血”的转型,我们河南省富通新能源科技有限公司专业生产木屑颗粒机、秸秆颗粒机等生物质颗粒燃料成型机设备,生物质燃料颗粒成型机专业压制农林废弃物,比如小麦秸秆、玉米秸秆等,压制后的物料如下所示:

生态循环产业带动村集体增收

生态循环产业带动村集体增收走进黄鹤村一间600平方米的秸秆炭化生产车间,两台高大的圆柱形设备正在运转,一旁连接着烟道,经过冷凝、洗涤、过滤等工艺,褐色的木醋液被分离出来,而在圆柱形设备底部,经过6个小时700摄氏度的热裂解过程,原来的秸秆变成了黑色的生物炭。

“整个过程可以做到上不跑冒、下不滴漏。”黄鹤村驻村第一书记王照明指着这套设备说,生产过程无污染、噪音小。

车间一旁堆放着刚刚出产的黑色生物炭,“这些炭一吨可以卖到2000元,我们从外面收购的秸秆废料是240元/吨,价值翻了7倍多。”王照明说。

车间一旁堆放着刚刚出产的黑色生物炭,“这些炭一吨可以卖到2000元,我们从外面收购的秸秆废料是240元/吨,价值翻了7倍多。”王照明说。生产出来的生物炭、木醋液等初级炭制品由县上引进的一家科技公司统一收购。王照明介绍,每吨生物炭的卖价是2000元,每吨木醋液的卖价是800元,车间每天能生产1.5吨生物炭和1.5吨醋液,除去原料费、人工费、水电费等成本,每天能有1500元的利润,年收入能达50万元左右。

“过去,地里的秸秆都是直接点把火烧了,现在村民把秸秆卖到合作社,不仅保护了环境,还有收益。”王照明说,黄鹤村还与周边3个木料加工厂签了协议,“他们每天都会拉一车废木料来,保证车间24小时不停运转,前几天我们刚卖了一批生物炭,收入7万多元。”

这项“变废为宝”的产业改变了黄鹤村空壳村的历史。“我们村是建档立卡贫困村。”王照明说,2016年前,村里集体经济收入为零,2017年靠出租塘库收入也仅有1万元。去年,秸秆炭化车间试运行虽不足半年,已为村集体带来11.7万元的收入。

扶贫新模式让村民变股东

李金贵是村里的贫困户,由于缺乏技能,过去只能在家里种点粮,勉强维持生活。去年开始,他成了秸秆炭化车间的一名工人。“在这里一天能挣120元。”李金贵说。

村民不仅能在车间获得务工收入,还能通过“企业+合作社+农户”的扶贫模式参与分红。

“我们村成立了炭化合作社,整合了产业扶持资金、贫困户项目增收资金、上级安排到村的资产收益试点资金等50余万元投入到合作社,再以股权方式量化给村民。”王照明说,全村88户贫困户全部加入合作社,非贫困户则自愿以现金入股,年底按照实际收益分红。

“我们村成立了炭化合作社,整合了产业扶持资金、贫困户项目增收资金、上级安排到村的资产收益试点资金等50余万元投入到合作社,再以股权方式量化给村民。”王照明说,全村88户贫困户全部加入合作社,非贫困户则自愿以现金入股,年底按照实际收益分红。由于去年合作社的利润未达到3万元,按照年收益5%进行保底分红,一个贫困户共分得75元。“今年车间运转,预计每个贫困人口能够分红500元左右。”王照明说。

“秸秆炭化车间厂房占地少,建设成本较低,生产工艺简单,村民稍加培训即可上手。”平昌县扶贫开发局局长何修德介绍,全县按照统一设计、统一培训、统一管理、统一定价、统一回收,分村建设、分村经营、分社核算的“五统三分”原则建设炭化合作社,产品由企业统一回收,避免合作社之间不良竞争。目前,该县已有13个村成立了炭化合作社,有3家秸秆炭化车间已投运。

目前,该县正在筹备建设生物质能源产品深加工厂,最快今年5月,深加工生产线就将投入运行。

转载请注明:河南省富通新能源生物质能源